La piastrinopenia immune (ITP) è una patologia caratterizzata da distruzione immuno-mediata delle piastrine circolanti e da una subottimale produzione di piastrine. Nonostante l’assenza di forti evidenze a supporto del trattamento, rituximab è spesso utilizzato off-label, come terapia di seconda linea nei pazienti affetti da piastrinopenia immune in alternativa alla splenectomia.

Su Lancet sono stati presentati i risultati del RITP trial, uno studio multicentrico, randomizzato, in doppio cieco condotto con l’obiettivo di valutare l’efficacia a lungo termine di rituximab rispetto a placebo in pazienti con ITP precedentemente pretrattati con steroide e per valutare se l’anticorpo monoclonale fosse in grado di ridurre l’indicazione alla splenectomia.

Metodi

La popolazione in studio era costituita da adulti affetti da ITP con conta piastrinica <30.000/mmc non responsivi alla terapia steroidea e non splenectomizzati. I pazienti venivano randomizzati con rapporto 1:1 a ricevere 4 infusioni settimanali di rituximab al dosaggi d 375 mg/m2 o placebo. Durante lo studio era consentita la concomitante somministrazione di steroidi secondo necessità, per mantenere una conta piastrinica superiore a 20 x 109/L. L’endpoint primario era il tasso di fallimento a 78 settimane valutato come esecuzione della splenectomia o raggiungimento dei criteri per effettuare la splenectomia (in caso di controindicazioni o di rifiuto del pazienti) alla 12a settimana in tutti i pazienti che avessero ricevuto almeno una dose del trattamento. L’indicazione alla splenectomia era posta in caso di PLT <20 x 109/L, o della necessità di una dose di prednisone superiore a 7,5 mg/die totali per mantenere le piastrine >20 x 109/L. Gli endpoints secondari erano il tasso di risposte, la durata della risposta, l’incidenza di sanguinamento e il consumo di steroidi.

Risultati

Tra agosto 2006 e giugno 2011 sono stati arruolati 112 pazienti, 55 nel braccio rituximab e 54 nel braccio placebo, 3 non valutabili. Si riscontrava il fallimento del trattamento nel 58% dei pazienti trattati con rituximab e nel 69% dei pazienti trattati con placebo entro 78 settimane (HR 0,89; 95% CI: 0,55–1,45; p=0,15.

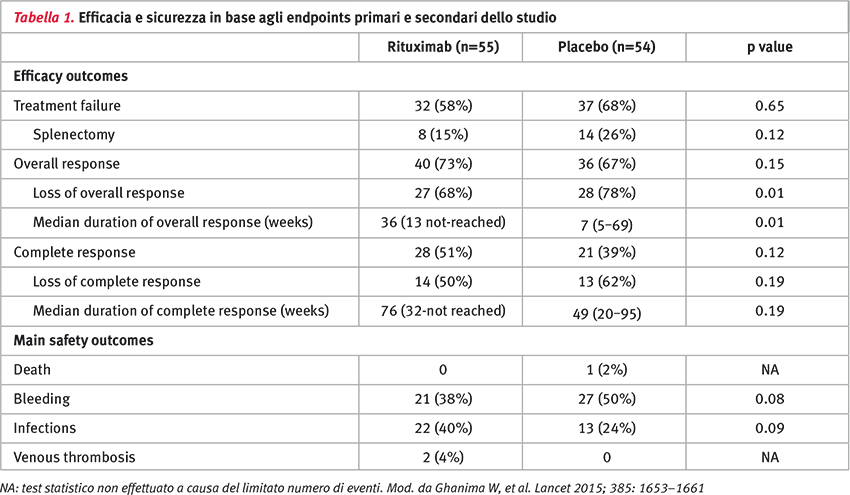

L’incidenza cumulativa di risposte complessive (PLT >30.000/mmc e raddoppiamento della conta basale) era dell’81% nel braccio rituximab e del 73% nel gruppo placebo (p=0,15). Tra i pazienti in risposta si riscontrava un tempo alla recidiva (mantenimento PLT >30.000/mmc) significativamente maggiore nei pazienti trattati con rituximab rispetto a quelli trattati con placebo (36 vs 7 settimane, p=0,01). L’incidenza di infezioni e di sanguinamento era analoga nei due bracci di trattamento, così come l’uso complessivo di steroidi (Tabella 1).

Conclusioni

Gli Autori concludono che nonostante rituximab non abbia determinato una riduzione statisticamente significativa nella percentuale di fallimenti a lungo termine, non può essere escluso un minimo beneficio dal suo impiego in termini di un trend verso una maggior incidenza di risposte e una maggior durata delle stesse.

Ulteriori studi potrebbero definire se l’impiego del farmaco in alcuni sottogruppi di pazienti o in combinazione con altri immunosoppressori possa determinare risposte a lungo termine.